정보 유통의 새로운 대안으로 떠오르는 디지털 큐레이션.

지금 디지털 큐레이션이 부각되는 이유는 무엇일까.

디지털 큐레이션의 개념을 살펴보고, IT 시대와 맞물린 큐레이션 서비스의 형태와 종류를 알아본다.

달라진 풍경, 새로운 세대

40대 이상 독자들은 대체적으로 매체를 알고 있다.

하지만 10~20대, 심지어 30대 초반까지는 반응이 다르다.

신문에서 뉴스를 직접 얻는 것이 아니라 PC는 네이버, 스마트폰에서도 네이버 앱을 통해

뉴스를 접하기 때문에 이제는 ‘OO신문 나취재 기자’가 아니라 ‘네이버 기자 나취재’라고 해도 어색하지 않다.

직접 뉴스 사이트를 접속해서 정보를 얻기보다는 네이버, 다음 등 인터넷 서비스를 통해

정보를 얻는 것이 일반적 현상이 됐기 때문이다.

네이버를 ‘검색 회사’로 알고 있는 사람들이 대부분이다. 맞는 말이다.

네이버의 핵심 수익원은 검색 광고다. 전체 매출의 60%를 차지한다.

하지만 모바일에서는 다르다. 모바일에서 검색하기란 PC에서처럼 쉽지 않다.

조그만 창에 키워드를 입력해 검색하기보다는 콘텐츠를 소비하는 데 머무르고 있다.

그래서 네이버 스마트폰 앱을 보면 언론사 뉴스가 90%를 차지한다.

네이버 앱을 보면 네이버가 검색회사라기보다는 ‘뉴스 큐레이터(News Curator)’라고 해도 과언이 아니다.

네이버는 국내 언론사 뉴스를 상황에 맞게 재편집해서 이용자들에게 제공한다.

이 같은 일을 ‘디지털 큐레이션’이라고 한다.

디지털 큐레이션이란?

큐레이션(Curation)이란 인터넷에 널린 정보들을 주제별로, 혹은 연계성,

연관성을 지닌 것끼리 모아서 정돈하고 정리해서 알기 쉽게 보여주는 방법을 말한다.

미술관이나 박물관의 큐레이터들이 미술관(또는 박물관)이 보유한 모든 그림을 보여주지 않고

주제에 맞게 선별해서 관람객에게 공개하듯, 콘텐츠도 큐레이터들이 정보를 선별해서 보여준다는 개념이다.

원래 큐레이션은 ‘작품에 생기를 부여하는 활동’이란 뜻이다.

돌보다, 보살피다(Take Care)라는 뜻의 라틴어’ 큐레어(Curare)’가 어원이다.

큐레이터는 기존 알려진 작품에 새로운 의미를 부여하고 우수한 작품을 발굴해

여러 작품들로 하나의 주제를 엮는다. 주제를 잘 전달하기 위해 작품 매치며 조명에 신경 쓰고,

해설을 곁들이기도 한다. 이런 활동이 모두 큐레이션이다. 이렇게 보면 ‘디지털 큐레이션’에 대한

이해도 쉬울 것이다. 모바일에서 콘텐츠에 조명을 쏘이고 해설을 해주는 네이버는 검색 엔진 회사를 넘어,

모바일 시대의 대표적인 ‘디지털 큐레이터’로 변신하고 있는 셈이다.

미국에서는 페이스북(Facebook)이 대표적 디지털 큐레이터다.

페이스북에서는 친구의 포스팅뿐만 아니라 기존 미디어의 ‘뉴스’도 쉽게 확인할 수 있다.

실제 미국의 시장조사전문기관인 퓨리서치센터(Pew Research Center)가 지난 2013년 10월

발표한 결과에 의하면 뉴스를 ‘페이스북’에서 읽는다는 응답이 47%에 달했다.

페이스북에서 뉴스를 읽는다고 응답한 사람들 중 78%는 친구의 포스팅 내용을 확인하다가

뉴스를 읽는다고 응답했다. 뉴스를 관심 있게 보지 않더라도 페이스북을 통해 뉴스를 확인하는 것이다.

이 사실을 잘 아는 페이스북은 올 초 ‘페이퍼(Paper)’라는 별도의 뉴스 큐레이션 앱을 공개하기도 했다.

페이스북의 페이퍼 뉴스는 페이스북에서 자동 알고리즘으로 선정한 뉴스 외에도 대형 미디어, 블로거 뉴스 등

유명 인사와 일반 사용자 리뷰 등이 혼재돼 제공된다. 이처럼 ‘디지털 큐레이션’은

모바일 시대의 확실한 서비스 모델로 자리 잡고 있다. 야후의 뉴스 서비스,

마이크로소프트의 빙(Bing) 뉴스, 구글 뉴스 등 플랫폼 기업들도 이제 뉴스 큐레이션 서비스를 하고 있다.

▲ 페이스북이 올해 초 공개한 뉴스 큐레이션 앱 ‘페이퍼(Paper)’.

텍스트 대신 이미지 중심으로 뉴스를 큐레이션하고 있으며, 직관적이고 재미있는

인터페이스를 제공해 누구나 쉽고 흥미롭게 사용할 수 있다. ⓒfacebook.com/paper

인터넷에 정보가 넘쳐나는데 자신에게 맞는 정보를 쉽게 찾기 어려운 실정에서

정보를 ‘잘 아는’큐레이터가 정보를 정리해서 제공해 준다면 정보의 가치는 크게 높아질 것이다.

큐레이션, 모바일 시대 대표 서비스 모델로 정착

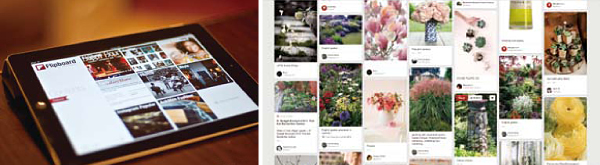

디지털 큐레이션 개념을 처음 선보여 새 비즈니스 모델로 정착하게 만든 회사는

지난 2010년 2월 서비스를 시작한 ‘플립보드(Flipboard)’다. 플립보드 앱을 설치하면

제휴된 언론사(CNN, 포브스, FT, 뉴욕타임즈, 타임지, 내셔널 지오그래픽 등)의

콘텐츠를 볼 수 있을 뿐만 아니라 트위터, 페이스북과 연동하면 트위터에서 팔로우한 사람의 콘텐츠,

페이스북에서 유통되는 뉴스도 볼 수 있다.

‘나’ 중심의 미디어라고 볼 수 있는데 이용자는 약 1억 명에 달한다.

플립보드는 지난 3월 1억 명의 이용자가 돌파했다는 사실과 함께 1억 달러의 시리즈C 펀딩을 완료했다.

이 회사의 가치는 8억 달러(8,200억 원)에 달한다.

플립보드가 ‘디지털 큐레이션’의 가능성을 보여준 이후 많은 서비스가 탄생했다.

서카(Circa), 피들리(Feedly)가 이용자를 끌어 모으고 있으며 링크드인은 펄스(Pulse)를 인수해

자체 뉴스 서비스 링크드인 펄스를 서비스하고 있다. 프리스마틱(Prismatic) 등의 서비스도 인기다.

뉴스 등의 콘텐츠를 한곳에서 쉽게 보여준다는 개념은 이제 ‘당연한 서비스’가 됐다.

이처럼 디지털 큐레이터 경쟁도 치열한데 피이스북이 페이퍼 앱을 내놓은 지 한 달 후

플립보드는 자이트(Zite)를 인수하기도 했다.

▲ 피들리는 블로그 고유의 RSS를 한곳에서 모아보는 형식으로, 원하는 블로그를 등록하면

폴더별 또는 모두 보기로 확인할 수 있으며 업데이트된 정보를 쉽게 제공받을 수 있다. ⓒfeedly.com

▲ (좌)2010년 2월, 디지털 큐레이션 개념을 처음 선보이며 큐레이션 서비스를

새로운 비즈니스 모델로 정착하게 만든 ‘플립보드’ ⓒflickr.com

(우)관심 있는 이미지를 스크랩해 간단한 설명과 함께 저장한 후

공유하는 큐레이션 서비스 ‘핀터레스트’. 핀터레스트는 ‘핀(Pin)’과

‘관심(Interest)’의 합성어로, 명칭에서부터 서비스의 핵심을 나타내고 있다. ⓒpinterest.com

핀터레스트(Pinterest)는 이미지 중심의 디지털 큐레이션 서비스다.

웹 브라우저에 플러그인 형태로 삽입된다. 웹 페이지를 검색하다 마음에 드는 이미지가 있으면

‘핀(Pin)’하고, 이를 모아서 핀터레스트 계정에 가져가 한 번에 볼 수 있다.

타인과 공유가 가능하고 자신이 원하는 이미지를 큐레이션 할 수 있다.

이외에도 스토리풀(Storyful), 인터레스트미(interest.me) 등의 국내외 뉴스 큐레이션 서비스들이 속속 나오고 있다.

▲ (좌)스토리풀은 SNS에 올라온 뉴스와 동영상을 큐레이션해 다른 언론사에 제공하는데,

각종 동영상의 진위를 파악해 확인된 동영상에는 ‘통과(cleared)’사인을,

미확인 동영상에는 ‘보류(pendind)’사인을 붙인다.

스토리풀은 지난해 언론 재벌 루퍼트 머독이 2,500만 달러에 사들였다. ⓒstoryful.com

(우)CJ E&M에서 론칭한 인터레스트미는 패션, 뷰티, 영화, 여행 등 사용자의 관심 성향을 분석해

각 개인에게 맞는 콘텐츠를 추천해 주는 큐레이션 서비스다. ⓒinterest.me

디지털 큐레이션 시대, 어떻게 대응할까?

디지털 큐레이션 서비스는 스마트폰 보급이 확산될수록 가속화될 것으로 예상된다.

스마트폰을 넘어 아직 초기 단계 수준인 스마트 시계, 스마트 안경 등 웨어러블 컴퓨팅과

사물인터넷(IoT)이 대중화되면 더욱 확산될 수밖에 없다. 왜냐하면 웨어러블 기기와

사물인터넷 이용자는 정보를 입력(Input)하기 전 빅데이터를 통해 알아서 중요한 정보를 찾아주고

제공(Output) 해주는 것을 당연하게 생각하기 때문이다. 타임라인(Timeline)에 따라 순차적으로

정보를 제공해 주는 것이 아니라 누군가(사람 또는 시계)가 정보를 선별해서 제공해 주기를 기대하는 것이다.

콘텐츠 유통 채널의 다양화는 큐레이션과 밀접한 관계가 있다. 구글은 전 세계 정보를 체계화해서

누구든지 접근 가능하게 하고 편리하게 보여준다. 구글의 미션을 한마디로 말하면 빅데이터를 이용해

‘디지털 큐레이터’가 되겠다는 것이며, 페이스북 역시 세상의 모든 사람들을 연결시켜 인터넷의 모든

행위와 정보를 큐레이션하고자 한다.

앞으로 성공적인 콘텐츠의 관건은 어떤 콘텐츠인가 여부보다 ‘어떻게’전달될 수 있는가

여부가 될 가능성이 높다. 아무리 좋은 기사라도 전달되지 못하면 의미가 없는데

신문을 잘 보지 않으니 좋은 기사를 볼 수 있는 기회를 읽어버리는 것과 마찬가지다.

뉴스가 뉴욕타임즈에 나온 기사인지, 월스트리트저널, 조선일보, 매일경제 등에 나온 기사인지 등

원래 뉴스 소스보다 어떻게 유통되느냐가 더 중요해졌다.

모든 독자가 각 언론사의 편집 방침에 충성도를 가지고 읽는 것이 아니다.

뉴스 충성도는 갈수록 낮아지고 어떻게 유통돼 전달되는가의 여부가 중요하다.

이제 뉴스를 포함한 미디어 사업자는 자신들의 콘텐츠가 다양한 큐레이터를 가로질러

항상 동시에 전달될 수 있도록 구조를 만들어야 한다. 실제 콘텐츠를 잘 만드는 것 못지않게

‘어떻게’ 전달하느냐가 중요해졌다. 이를 위해서 콘텐츠 사업자들은 기존 방식과 달리 다양한 유통 경로를

확보하고 여러 지점에서 수익화를 꾀할 수 있는 비즈니스 모델로 바꿔야 한다.

‘디지털 큐레이터’들은 콘텐츠를 자동으로 분류할 수 있는 소프트웨어(SW) 능력을 갖춰야 하며

이를 분류하고 제공할 수 있는 인사이트 있는 인재를 유치해야 한다.

큐레이터, 콘텐츠 공급자, 소비자를 아우르는 건강한 생태계 비즈니스 모델 구축이 중요해졌다.

이는 콘텐츠 산업 전체 성장의 관건이 되고 있다.

댓글