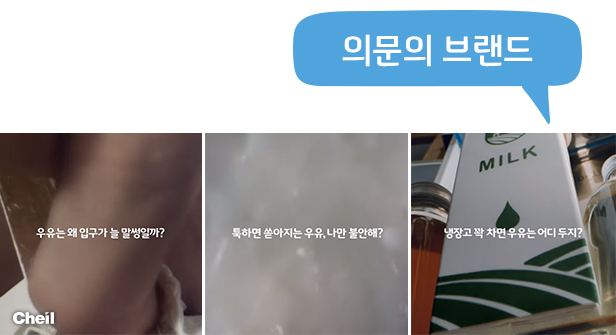

사소함을 사수하는 브랜드 매일우유 <매일 묻고 매일 답하다> 캠페인

Cheil Magazine 2019. 11

강승리 프로(제작 3본부 박현정 CD팀)

종이팩 우유는 고관여 제품이 아니다. 대형마트 매대를 채운 수많은 종이팩 우유 사이에서 소비자는 가치보다 가격에 따라 움직인다. 아무리 뛰어난 ‘원(One)’도 ‘원 플러스 원’ 못 이긴다. 기승전 원플원이다. 그렇다고 무작정 가격을 낮출 순 없기에 각 제품은 저마다 얼마나 위대한지 어필하기 바쁘다. 웬만해선 잘 들리지 않기 때문에 가급적 큰 이야기, 빅 모델을 써 가면서. 따라서 광고를 만들 때 여느 종이팩 우유 브랜드 매니저라면 “더 쎈 거 없어?”라고 묻기 쉽다. 하지만 매일우유는 달랐다.

매일우유는 거대 담론이 아닌 소소한 소비자의 일상에 주목했다. 사실 우유는 꽤 불편한 물건이다. 그것도 입구부터. 잘못 분리된 쌍쌍바처럼 잘못 뜯긴 종이팩 우유가 얼마나 많았나. 잘 열었다면? 둘 곳이 마땅찮다. 한번 개봉한 우유는 눕힐 수 없으니 세워 둬야 하는데 알다시피 한국 모든 가정의 냉장고는 음료 칸이 부족하다.

그뿐인가. 손대면 톡 하고 쏟아지는 문제, 냉장고에 며칠 두면 김치향 머금은 ‘김치우유’가 되는 문제 등 끝이 없다. 이 ‘당연한’ 불편함을 다른 우유는 묻었고, 매일우유는 물었다.

“우유, 이렇게까지 불친절할 일인가?”

스스로 답변도 찾았다. 종이팩 우유의 갖가지 불편함을 패키지로 해결한 게 매일우유 후레쉬팩이다. 먼저 뚜껑이 생겼다. 돌려서 따는 형태라 열고 따르기 쉽고, 개봉 후에도 눕혀서 보관 가능하다. 톡 치면 쓰러질 지언정 쏟아지지 않고, 냉장고 안에서는 김치 냄새 등 외부 공기를 차단한다.

이것이 보이는 변화라면, 공기층 없이 우유 내부를 밀봉해 개봉 전까지 신선한 점, 3중 재질로 빛 투과를 최소화해 신선함을 오래 지키는 점 같은 보이지 않는 개선도 있다. 이제 이 팩트를 광고로 바꿀 차례.

광고 제작 과정에선 세 가지를 염두에 뒀다. 첫째, 사소한 불편을 장엄하고 돌출감 있게 보여 주기. 15초 안에 시선을 사로잡고, 소비자 공감까지 끌어내야 하니까. 둘째, 비교를 통한 다른 우유와의 선 긋기. 수많은 제품 틈에 뒤섞여 가려진 차이를 사람들이 인식할 수 있도록.

셋째, 매일 묻고 매일 답하는 브랜드의 정신 전달하기. 우리에게 유리한 전투는 가격 싸움이 아닌 가치 싸움이니까. 그렇게 매일로부터 제일을 거쳐 10월 1일 15초 광고 세 편이 세상에 나왔다.

곧바로 세상은 호응했고 마켓 셰어가 달라졌다,라고 말하기엔 아직 이르다. 기존의 종이팩 우유 시장은 부동(浮動)하는 만큼 부동(不動)한다. 변화의 조짐이 서서히 관측되는 곳은 마인드 셰어다.

“소비자들의 입장에서 사소한 부분까지 신경 쓴다는 점에서 호감이 생긴다.”(ALSDK5**, TVCF)

“내 불편함을 해결해 줄 우유라는 생각이 들었다.”(MINJI99**, TVCF)

“제품에 대한 호기심이 구매로까지 이어질 수 있을 것 같다.”(RINLEE10**, TVCF)

‘매일 묻고 매일 답하다’는 하루아침에 만든 캠페인 슬로건이 아니다. 지난 50년간 꾸준히 이어진 브랜드의 태도이다. 1973년 젖소를 대한항공 비행기에 태웠을 때의 질문은 “어떻게 하면 젖소를 건강하게 한국으로 데려올 수 있을까”였고, 2005년 락토프리 우유를 출시하게 만든 질문은 “속이 불편한 사람도 마실 수 있는 우유는 없을까”였다.

그 혜택은 지금 수많은 사람이 누리고 있다. 매일은 여전히 어떤 우유보다 호기심 많은 의문의 브랜드다. 나 또한 한 명의 소비자로서, 묻고 답하는 매일이 고마운 이유는 그것이 모여 우유의 내일이 되기 때문이다.

▲ 매일우유 후레쉬팩 광고 영상(Digital용 통합버전)

댓글